バスフィッシングの未来を考える。

2017-11-27 カテゴリー:モラル

Let's think about a bright future of Bass Fishing.

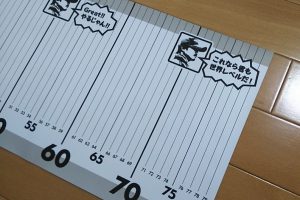

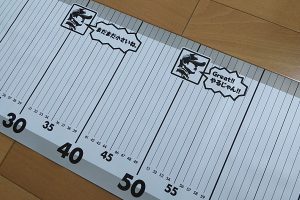

今年のO.S.P T.Namiki Cupでは、バスを釣ったら長寸を計測して写真を撮り、その場でリリース。そしてその写真を本部にメールで送るという、デジタルウエイイン方式を採用した。

これはバスに与えるダメージを第一に考えてのこと。またライブウェルを用意しなくていいので、トーナメントをより身近に感じてもらい、参加しやすくなるのでは、という狙いもあった。

そのおかげもあって、定員数を大幅に上回る申し込みをいただいたのは本当にありがたいことだった。

ご応募いただいたみなさん、ありがとう。

さて、これから我々アングラーが気に掛けていくべきなのは、日本のバスフィールドにおいて、いかにバスへのダメージやプレッシャーを少なくするかということだと思う。

特に日本のメジャーレイクにおいては、アメリカの比にならないほど、一人あたりのバスの数は少ない。

例えばトーナメント中、ライブウェルに1日入れられたバスは、それだけでかなりのダメージを受ける。おまけにウエイイン後にリリースすると、その場所は本来、そのバスがいたかった場所ではないため、さらなるダメージとなるわけだ。

今回のO.S.P T.Namiki Cupはスポーニングシーズンの開催ではないが、この機会にバスのスポーニングについて思うところを話させてもらおう。

広大かつ水深があるフィールドのスポーニングシーズンは長く、霞ヶ浦や利根川のような遠浅かつマッディなフィールドは比較的短いとされている。

しかし、そんな利根川水系ですら、早い個体は4月上旬、遅い個体で6月中旬までスポーニング活動をしている。

なおかつ、スポーニング後ひと月は、オスバスが子バスを守っていることも加味すると、その期間はおよそ3.5ヵ月にもおよぶ。

つまり7月中旬までは釣ったバスをその場で逃がすことが、子孫へのダメージをより少なくできると言えるだろう。

近年、カスミ水系を含め、スポーニング期間のライブウェルの使用禁止や、トーナメントの自粛を促すフィールドが増えてきている。

自分も過去、そういったことを考えてトーナメント団体に申し入れをしたこともある。

現状、1~2ヵ月を自粛期間としているケースが多いが、完璧を追うなら先述したように3.5ヵ月ほどの期間を設定するのが理想。

しかし、年間を通しての日程や会場となる施設の予定など、さまざま事情を考えると、致し方ないことではあるのだが……

そんな想いもあって、今年のO.S.P T.Namiki Cupからデジタルウエインを採用した。

いわばこれも啓蒙活動のひとつ。

まずは仲間内で楽しむトーナメントか、こういった意識を持ってみてはいかがだろうか。

ひいてはこれが、いつまでもバスフィッシングを楽しめる未来につながる、と自分は信じている。

by Toshinari Namiki

今年のO.S.P T.Namiki Cupでは、バスを釣ったら長寸を計測して写真を撮り、その場でリリース。そしてその写真を本部にメールで送るという、デジタルウエイイン方式を採用した。

これはバスに与えるダメージを第一に考えてのこと。またライブウェルを用意しなくていいので、トーナメントをより身近に感じてもらい、参加しやすくなるのでは、という狙いもあった。

そのおかげもあって、定員数を大幅に上回る申し込みをいただいたのは本当にありがたいことだった。

ご応募いただいたみなさん、ありがとう。

さて、これから我々アングラーが気に掛けていくべきなのは、日本のバスフィールドにおいて、いかにバスへのダメージやプレッシャーを少なくするかということだと思う。

特に日本のメジャーレイクにおいては、アメリカの比にならないほど、一人あたりのバスの数は少ない。

例えばトーナメント中、ライブウェルに1日入れられたバスは、それだけでかなりのダメージを受ける。おまけにウエイイン後にリリースすると、その場所は本来、そのバスがいたかった場所ではないため、さらなるダメージとなるわけだ。

今回のO.S.P T.Namiki Cupはスポーニングシーズンの開催ではないが、この機会にバスのスポーニングについて思うところを話させてもらおう。

広大かつ水深があるフィールドのスポーニングシーズンは長く、霞ヶ浦や利根川のような遠浅かつマッディなフィールドは比較的短いとされている。

しかし、そんな利根川水系ですら、早い個体は4月上旬、遅い個体で6月中旬までスポーニング活動をしている。

なおかつ、スポーニング後ひと月は、オスバスが子バスを守っていることも加味すると、その期間はおよそ3.5ヵ月にもおよぶ。

つまり7月中旬までは釣ったバスをその場で逃がすことが、子孫へのダメージをより少なくできると言えるだろう。

近年、カスミ水系を含め、スポーニング期間のライブウェルの使用禁止や、トーナメントの自粛を促すフィールドが増えてきている。

自分も過去、そういったことを考えてトーナメント団体に申し入れをしたこともある。

現状、1~2ヵ月を自粛期間としているケースが多いが、完璧を追うなら先述したように3.5ヵ月ほどの期間を設定するのが理想。

しかし、年間を通しての日程や会場となる施設の予定など、さまざま事情を考えると、致し方ないことではあるのだが……

そんな想いもあって、今年のO.S.P T.Namiki Cupからデジタルウエインを採用した。

いわばこれも啓蒙活動のひとつ。

まずは仲間内で楽しむトーナメントか、こういった意識を持ってみてはいかがだろうか。

ひいてはこれが、いつまでもバスフィッシングを楽しめる未来につながる、と自分は信じている。

by Toshinari Namiki